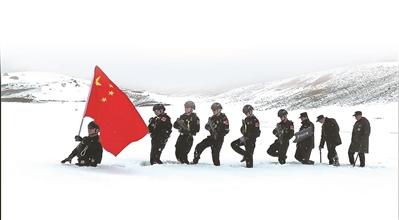

瓦罕走廊上空,寒風裹挾著石頭,千年如一日。玄奘、馬可·波羅曾走在古道上,書寫了文明交融的璀璨歷史。如今,在瓦罕走廊要隘,排依克邊境派出所屹立在雪山之間,來自17個省份、平均年齡28歲的戍邊警察們,用青春駐守在蒼涼的雪域高原。

在我國西部邊陲,帕米爾高原雪山環繞,瓦罕走廊風吹石走、冰封四季。“翻過一座雪山,前方還是雪山,走過一片荒原,又是一片荒原,河谷的盡頭,仍然是河谷,讓人感覺似乎每天都在原地踏步。”出生于1999年的排依克邊境派出所民警丁吉祥說:“我來的那一年20歲,在這里已經1739個日夜了。”

瓦罕走廊是位于帕米爾高原南端和興都庫什山脈中間的狹長山谷,連接中國與阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦,全長400公里,我國境內約100公里。排依克邊境派出所成立于1950年,位于新疆喀什地區塔什庫爾干塔吉克自治縣。“一所臨三國”,在轄區197.4公里的邊境線上,有多條山口要道通向鄰國。

排依克邊境派出所是全國毗鄰國家最多、自然環境最惡劣、邊控任務最繁重的邊境派出所之一。這里平均海拔4000多米,含氧量僅有平原的50%,最低氣溫零下39攝氏度,全年約有300天都有6級以上大風,每年8月底至次年4月初,均為霜凍期。

“我個子矮,但肩膀硬、能扛事兒,以后有什么困難,我帶著你們一起扛。”這是排依克邊境派出所所長彭明有2018年第一次來排依克的時候對民警們說的話。1983年出生的他已經23年在帕米爾高原戍邊。“別害怕。”彭明有說,“排依克是你們的第二個家。”

高原上的日照時間很長,白雪反射著日光,四顧茫茫。“一生只做一件事,我為祖國守邊防”,圍墻上的紅色大字在蒼茫的群山中格外顯眼。遠離都市的繁華,排依克邊境派出所的民警們用青春熱血和赤膽忠心,守衛瓦罕走廊,服務轄區群眾,維護邊境地區安全穩定。

花開有季,雪落無聲。高原之上,青春的故事永不落幕,為國戍邊的熱血永遠沸騰。

政青春

彭明有

“讓瓦罕走廊上空的國旗一直飄揚在高原之上”

“這里最不缺的就是石頭,我也是石頭,堅硬、扛事兒,能戰斗。”排依克派出所所長彭明有說,“為國戍邊,我很自豪。瓦罕走廊上空的國旗,從50年代飄到現在已經70多年,我沒有理由不好好接過來,讓國旗繼續飄揚在雪域高原。”

2018年機構改革,戍邊衛士從武警“橄欖綠”成為公安“移民藍”。彭明有在那年來到了排依克邊境派出所。彭明有1983年出生在湖南,23年駐守在帕米爾高原,接連守衛中吉、中阿、中巴、中塔四國邊境。他曾正面與不法分子激烈對抗,也曾在天災之后于廢墟中從死神手里“搶人”。這些事情在他嘴里總結為一句“我是男子漢,正是扛事兒的年紀,該扛的事情就要扛”。

“我在排依克7年多了,有機會調走到海拔低一些的地方,但我愿意待在這里。”讓彭明有感念不忘的還有這里的老百姓。

彭明有第一次去走訪牧民時,前往護邊40多年的老民兵巴依克老人家里。巴依克老人已經年逾70歲,11歲開始在瓦罕走廊放羊,是“行走的地圖”。“我去了他家,他不理我,不信任我,幸好我做過功課。”彭明有拿出幾張照片,這是2017年塔什庫爾干塔吉克自治縣一場地震后救援的照片,畫面上,彭明有帶領戰士正在奮戰搶險。“這是巴依克老人的老家,他看完照片,沉默了一會兒,給我豎起了大拇指,然后問我,你有什么問題,我都跟你講。”

“他給我講地形、歷史、文化,我都認真記了下來。”彭明有認為,自己是在傳承,“我不希望這些老人去世了,他們護邊的精神和故事就被淡忘了。”如今,彭明有已經和巴依克老人一家親如家人。每次彭明有的車一停在巴依克老人家門口,老人的小孫子就沖上去抱住他。

對于彭明有來說,巴依克老人一家只是這茫茫雪原上的一個剪影。“這里的群眾每一個人都和我有很深的情誼,他們不求回報,世代為國家守邊護邊,我們應該感恩他們。”

彭明有唯一有些愧疚的是對自己的家人。彭明有的父母年事已高,經常提出想要來看看兒子工作的地方。“我不同意,等有一天我離開新疆工作的時候,我會帶全家人看看我工作的地方,會給家人一個交代,但是現在不行。”彭明有的眼眶有些濕潤,“這邊相對還是有些艱苦,我不想讓他們心里有負擔,他們知道我在為國家守邊,而且做得很好,就足夠了。”

肖恭尼·龍吉克

“爺爺是《冰山上的來客》中戍邊戰士原型”

“為我中華之繁榮昌盛,四十余載我衛國戍邊,一輩子愛祖國跟黨走,一代代子孫定來接班。”瓦罕古道漫天風雪之中,一塊大石頭刻著一行行民族語言,這是排依克邊境派出所副所長肖恭尼·龍吉克的爺爺卡德爾·阿布力克木當年親手刻下的家訓。

據介紹,卡德爾·阿布力克木是電影《冰山上的來客》中戍邊戰士阿米爾的原型。

“沒有祖國的界碑,哪有我們的牛羊。”這是肖恭尼從小聽家人經常說的一句話。

肖恭尼的家族從曾祖父阿布力克木開始在帕米爾高原護邊。出生于1990年的肖恭尼,如今已經是家族第四代護邊人。

帕米爾高原的塔什庫爾干塔吉克自治縣在新中國成立前頗不安穩,肖恭尼的曾祖父阿布力克木帶著家人東躲西藏過日子。1949年中國人民解放軍入駐帕米爾高原后,生活開始穩定下來。阿布力克木感到了前所未有的安全感,終于可以放心吃飯、睡覺。

后來,肖恭尼的曾祖父決定帶著孩子追隨解放軍。“解放軍要搭建前沿哨所,曾祖父就和大家一起拉石頭、壘房子。因為從小在帕米爾高原上放牧,熟悉地形,曾祖父就當起了解放軍的‘引路人’,也成為家族第一代義務護邊人,直至去世。”

肖恭尼的爺爺卡德爾·阿布力克木是家族第二代護邊人。作為一名軍人,他的爺爺還曾在邊境戰爭中被敵人打傷腿后堅持完成任務,榮立一等功。退役后,其繼續在家鄉的邊境線上巡邏,并在石頭上刻下家訓。“爺爺說,寫在紙上容易被遺忘,刻在石頭上不會被搬走,也不會磨滅,可以永遠激勵家族后代。”

肖恭尼的父親龍吉克·卡德爾參軍入伍后服役30多年,一直在帕米爾高原守邊。2008年退伍時,本可以去烏魯木齊安度晚年的龍吉克·卡德爾選擇返回帕米爾高原,成為一名義務護邊人。后來,龍吉克·卡德爾被中央宣傳部、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部聯合授予2021年度“最美退役軍人”稱號。

“沒有想過要做別的工作,我從小就認為,能守衛邊疆,十分光榮。我曾祖父、爺爺、父親都能把這件事堅持到底,我和我哥哥也可以。”肖恭尼說,這不僅是家族傳承,更是塔吉克民族世代守邊的傳承。“現在要守邊,退休以后也要一直留在帕米爾高原。”

袁嘯

“50年前埋下的路標現在成為我的界碑”

8500字、共18頁,主題是基層邊境派出所執法辦案突出問題及對策建議。這是出生于1996年的碩士畢業生袁嘯在排依克邊境派出所寫出的論文。袁嘯2023年通過國家公務員考試來到喀什,最終來到排依克,成為派出所唯一一名碩士研究生。

“當時告訴我說排依克地方比較偏遠,我心想,能有多偏遠呢。”在來排依克之前,袁嘯并不知道這個地方。在前往派出所的路上,袁嘯的心開始發慌:“車一直開,越走越荒涼,全是光禿禿的山,樹上一片葉子都沒有,感覺路沒有盡頭,我心想這是要走到什么地方去。”

站在派出所門口,袁嘯努力站直保持軍姿,但仍抵不住被大風吹著來回晃。看著四周荒涼的大山,袁嘯感到前所未有的迷茫。“我剛畢業,有一腔熱血,想干事、想實現自己的價值,這里能實現我的理想嗎,是我的歸宿嗎。”

一次,袁嘯在車上看到一塊“巴基斯坦、阿富汗、瓦罕走廊”的路牌,突然想起來,50年前,他的爺爺就是從這條路上一路跋涉前往巴基斯坦,援助巴方筑路。袁嘯忍不住想要流淚,“原來爺爺50年前埋下的路標,現在已經成為我的界碑。”

袁嘯的爺爺是原疆字120部隊的戰士,1974年被派往執行修筑喀喇昆侖公路巴方路段的任務,成為一名光榮的援巴筑路戰士。

當時,袁嘯的爺爺駐扎在海拔4000多米的高原,交通不便沒有蔬菜水果,常年吃罐頭。由于長時間身體泡在水中,他還患上了類風濕性關節炎,現在已經手腳變形,握不住筷子、也幾乎走不了路。“他從來沒有抱怨過,他反復對我講的都是他的光榮和信仰。”

時隔50年,袁嘯也來到了帕米爾高原。“每一個優秀的人,都有一段沉默的時光,我把它叫做扎根。”他沉下心來,巡邊踏查,為轄區群眾服務,也通過調查研究、撰寫論文,發揮自己的價值。

一次,袁嘯收到了一封信,信中是一張自己與外地游客在派出所旁邊的合影。“當時他們來旅游,我幫他們拍照、指路,還送給他們派出所設計制作的明信片,沒想到他們記住了我,在信中鼓勵我。”袁嘯說,“雖然是小事,但能被群眾記住,我想這是人民警察為人民服務的最好回報。”

如今,袁嘯已經不再迷茫。“爺爺50年前已經指明了道路,要像爺爺將青春托付給祖國建設那樣,我也要在邊疆熱土意氣風發、奉獻自己的青春。”

阿不力米提·阿吾提

從“再也不來了”到“還是想回去”

出生于1988年的排依克邊境派出所民警阿不力米提·阿吾提從來沒想到,自己有一天會主動申請回到排依克。早在2008年冬天,當時還是一名武警的阿不力米提,被派往排依克臨時駐勤。十多天以后,離開排依克時,阿不力米提在心里默念:“這里太苦了,我再也不來了。”

“當時我年齡比較小,感覺沒有吃過這種苦。”阿不力米提回憶說,當時沒有水、沒有電、也沒有信號。用水是去對面河壩里面,把結冰的水面打碎,拉回來用,水刺骨的冷,高原上也燒不開水,沒辦法洗澡。到了晚上,只有爐子能用來取暖,大家輪流值夜班守著爐子。“當時覺得太難熬了。”

阿不力米提沒想到,自己與排依克的緣分并未停止。2012年,他軍校畢業,被分配到排依克。“我想怎么又是排依克。”再次來到排依克,阿不力米提看到,老營區搬遷到了新樓里面,住宿條件好了一些,“但其他條件還是那樣,還是苦。”

當時,邊境線附近的路還沒有修,主要靠徒步,在積雪厚到肚子的雪山上往上爬,大風和極強的紫外線讓裸露的皮膚被刺得生疼,到處白雪皚皚,眼睛睜不開,還遇到過狼群,僥幸逃過一劫。每次出去巡邊,一走就是半個月,每天走幾十公里,天黑了就住在牧民家里。“巡邏回來,頭發長了、胡子也長了,臉很臟,覺得自己沒法看了。”

也是在巡邏過程中,阿不力米提對這里的百姓產生了深厚的感情。一開始他出去巡邏的時候,老民警讓帶很多蔬菜、水果。“自己的裝備都重得拿不動,怎么還拿這些東西。”老民警告訴他,山上的牧民幾個月下不了山,吃不上蔬菜、水果,這些都是帶給牧民的。在牧民家,阿不力米提感受到了他們的熱情和真摯。“他們舍不得吃的東西都拿給我們吃,舍不得蓋的新被子拿給我們蓋,還把床讓給我們睡覺,我特別感動,這個時候我才理解了老民警。”

后來,阿不力米提每次外出巡邏,都主動帶上蔬菜、水果,越多越好。“我感受到了這里百姓的溫情,喜歡上了這個有溫度的集體。”

“還是想回排依克,對這里有感情了。”2023年,已經調離排依克的阿不力米提向上級申請重回排依克。而且,在他看來,排依克邊境管控任務重。“我是熱血青年,喜歡沖在前面,趁著我還年輕,多做些有價值、有意義的事,哪里辛苦去哪里。”

景旭輝

“這個地方不一樣,這里有信仰”

“我給我媽打電話說,我要接著去我曾經實習過的排依克工作了,我媽說,你不是說那邊很艱苦嗎,還要去嗎。”出生于2001年的景旭輝是排依克邊境派出所唯一的“00后”。2024年,景旭輝從中國人民警察大學畢業通過考試來到排依克。“我給我媽說,這個地方跟其他地方不一樣,每次站在界碑面前,都會充滿自豪感,這個地方是有信仰的。”

景旭輝曾在大學期間在排依克實習了兩個月。“沒想到這么偏,坐在車上看到外面全是山,越走越荒涼。”從小在城市生活的景旭輝,第一次感受到了什么叫做“荒涼”。“我給我媽打電話說,這邊確實很艱苦。”

抵達排依克,景旭輝很快出現了高原反應,呼吸困難、晚上睡不著覺、嘴唇發紫。“所長就讓我在陽光房吸氧,讓我多看看書架上的書,他一有閑暇時間,就來給我講一些瓦罕走廊的歷史以及我們的工作,幫助我適應這邊的工作。”

那兩個月,景旭輝基本走遍了轄區每一個山口、每一處界碑。第一次巡邊,因為海拔高、積雪厚,景旭輝基本爬幾步山就需要歇一歇。“缺氧的感覺太難受了。”其他民警就幫忙拉著、推著他一步步往前走。第一次站在界碑前,景旭輝眼眶有些紅。“這是我守護的地方,我不僅代表我自己,我還代表我身后的派出所、代表這個國家,我覺得很光榮。”

兩個月實習期滿,離開的時候,景旭輝有些不舍,這份不舍還因為排依克這個“家”。“這里不像是一個單位,更像除了自己家以外的另一個家。”景旭輝覺得,民警們會無時無刻地關心關注自己,情緒低落的時候有人主動來聊天安慰,不舒服的時候有人遞水送飯。“都是不起眼的小事,但讓我記在心里,有了家的感覺。”

“那時候就埋下了一顆種子吧。”景旭輝說,這顆種子在之后發了芽、生了根。2024年,景旭輝正式成為排依克邊境派出所的一員。

一次,景旭輝在站崗執勤時遇到幾名游客,在耐心解答游客的問題后,對方問他的年齡,然后說:“你還沒有我的孩子大,但你做這么有意義的工作,你辛苦了,感謝你。”這句話讓景旭輝想到了自己的媽媽:“他們都溫暖了我,也支持著我,守衛好腳下的這方土地。”

“每個人的青春都不一樣,但是一定要做有意義的事情,才能讓青春無悔。”景旭輝說。

本版文并攝/本報記者高語陽

統籌/徐鋒責任編輯:李盼(EN057)

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。