魯網4月16日訊“看著母親突然倒下,我大腦一片空白。但醫護人員像訓練有素的戰士,每個動作都精準快速。”袁奶奶(化名)的兒子說。

“沒想到老伴能死里逃生,特別感謝參與搶救的每一個人。”蔡爺爺(化名)的眼眶也濕潤了。

老人突發意識喪失摔倒

4月3日上午11時許,袁奶奶(化名)到青島醫院心內科就診,突發意識喪失摔倒。門診部護士江曉靜率先發現患者摔倒在地,第一時間跑到現場查看患者情況,一邊讓家屬快去叫正在坐診的心內科醫生辛兆陽,一邊撥打緊急醫療救護電話,啟動應急響應程序......一場生命保衛戰驟然打響。

緊急醫療救護體系

緊急醫療救護是守護患者生命安全的重要防線。北京大學人民醫院青島醫院建有完善成熟的緊急醫療救護體系,通過構建標準化急救管理制度及全流程閉環響應機制,形成24小時覆蓋全院的“急救單元網格化布局”。成人急診、兒童急診、ICU、NICU、麻醉手術中心等專業急救組及機動支援隊組成急救梯隊,每年定期開展CPR及基礎心肺復蘇(BLS)急救培訓和急救演練,持續優化搶救流程,為群眾生命安全保駕護航。

021995!特殊代碼開啟緊急醫療救護體系

辛兆陽醫生接到求助后馬上到達現場,持續跪地為袁奶奶實施胸外按壓。門診部護士長張玉、護士周靜璇等人第一時間前來幫忙。

與此同時,“門診四樓成人內科診區外走廊有老人暈倒,67歲,1995!”醫院應急廣播系統響起特殊代碼。

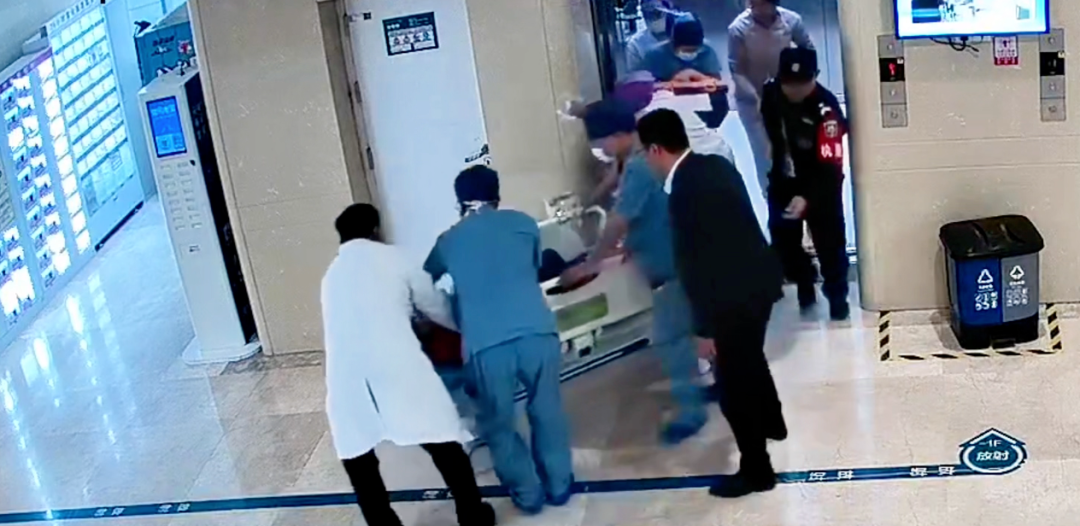

聽到廣播呼叫,距離最近的緊急醫療救護小組ICU、麻醉手術中心團隊迅速響應,NICU護士長黃彥蓉、ICU醫師張德建、護士張文萍,麻醉手術中心劉世喜等人立即攜帶急救設備抵達現場,檢查生命體征、連接脈氧儀、建立靜脈通路、實施光棒引導氣管插管。急救小組快速響應、分工明確,現場有條不紊。

“當時監護儀顯示室顫波形,這是最兇險的心源性猝死。”救護團隊回憶,他們在患者倒地1分鐘內即開始心肺復蘇,麻醉醫師實施氣管插管時,后勤保障人員已提前清空轉運通道和控梯。從四樓到急診搶救室的轉運過程,所有通道門禁提前開啟,迅速形成一條“生命綠色通道”。

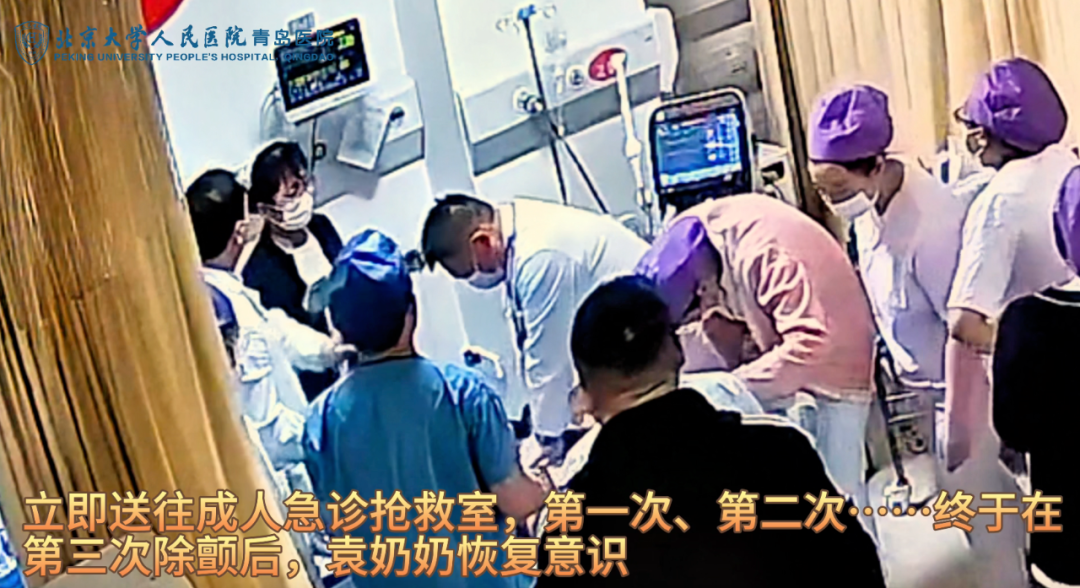

三次除顫后搶回生機

“所有搶救設備都是戰備狀態,應急藥品車始終裝滿第一劑量。"成人急診內科主任繆邈說。

在成人急診搶救室,患者反復室顫,急診團隊精準電擊聯合新型抗心律失常藥物。終于,在第3次除顫后,袁奶奶恢復了呼吸心跳。

此刻,時間顯示11時19分——距離醫學上的“黃金4分鐘”已過去3倍時間,但醫護團隊硬生生從死神手中搶回了生機。當袁奶奶恢復意識時,參與搶救的醫護人員脖頸上都滲出了細密的汗水。

心內科接力救治

現場救治、轉運銜接、手術準備環環相扣,心內科團隊接過救治“接力棒”。

袁奶奶被診斷患有急性下壁心肌梗死,在介入手術室里,心內科副主任醫師劉正科看著造影屏幕上三支嚴重狹窄的冠狀動脈,果斷為奶奶實施藥物洗脫冠狀動脈支架植入 經皮冠狀動脈球囊擴張成形術 置入三根血管的支架 主動脈內球囊反搏置管術,緊急重建血運和循環支持。

術后,袁奶奶被送入CCU(心臟重癥監護室),密切監測心功能、血壓及支架內血栓風險,經過醫護人員的精心照顧,已于近日順利出院。家屬送來了兩面錦旗,表達對醫護人員的深深感謝。

這例成功搶救案例背后,是北京大學人民醫院青島醫院構建標準化急救流程、智能化應急響應系統和常態化多學科演練的結果。在每次急救演練中,從AED的開啟速度到除顫板的位置精度,每個細節都要經歷嚴苛考核。時刻處于戰備狀態的急救車,時刻準備完善的急救藥品,這些藏在細節里的溫度,讓醫院不斷提升院內心臟驟停搶救成功率,守護更多患者的生命健康。

醫院不是在等待奇跡,而是用完備體系和日夜堅守,為生命爭取更多可能!(通訊員 劉裕)

責任編輯:劉亮亮

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。