4月15日,在中科院主辦的地月空間DRO探索研究學術研討會上,科研團隊介紹了中科院A類戰略性先導專項“地月空間DRO探索研究”取得的部分重要成果,首次從官方角度披露了如何拯救發射失利的兩顆衛星,基本確認了此前的報道。

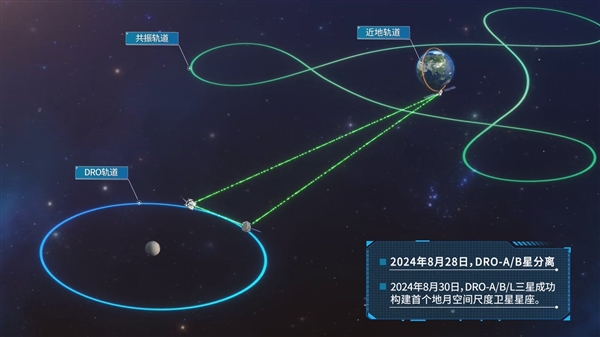

據介紹,我國專項部署研制的DRO-A/B兩顆衛星,在抵達并駐留預定軌道后,已與先前發射的DRO-L近地軌道衛星建立起星間測量通信鏈路。

這標志著,我國已成功構建國際首個基于DRO的地月空間三星星座!

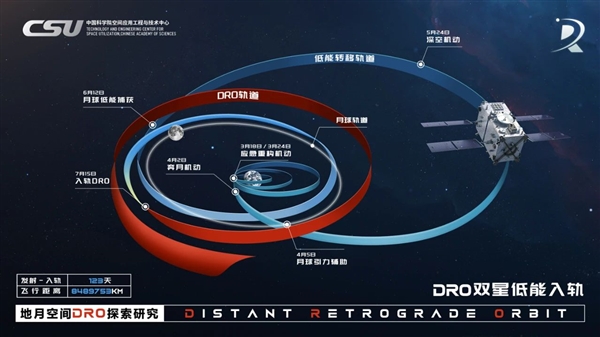

DRO(遠距離逆行軌道)是地月空間中一類十分獨特的有界周期軌道族,順行繞地、逆行繞月。

它位于相對地月的勢能高位,是連接地球、月球和深空的交通樞紐,具有低能進入、穩定停泊、低能全域可達等獨特屬性,是地月空間的天然港灣。

2017年,中國科學院空間應用中心科研團隊率先闡明了地月空間DRO的獨特屬性和戰略價值,取得了一系列重要理論突破,刻畫了DRO的動力學相空間結構,定量揭示了其低能入軌特性,并啟動了預先研究和關鍵技術攻關。

2022年,中國科學院啟動實施A類戰略性先導專項“地月空間DRO探索研究”。

2024年2月3日,首顆試驗衛星DRO-L,成功進入太陽同步軌道,并正常開展相關實驗。

3月13日, DRO-A/B雙星組合體發射升空,但衛星未能準確進入預定軌道,據悉是因為火箭上面級“遠征一號S”出現故障。

中國科學家團隊立即開始了一場驚心動魄的太空“衛星極限生死救援”。

根據數據分析判斷,DRO-A/B衛星組合體發射后快速翻滾,實際進入的初始軌道遠地點高度僅為13.4萬千米,低于預先設計的29.2萬千米。

3月15日,也就是發射后兩天,科研團隊決定雙星不分離,并制定了軌道重構策略,通過雙星交替利用燃料抬升軌道高度。

3月18日、23日,成功實施兩次近地點軌道機動補救控制,DRO-A/B衛星高度被相繼抬高到24萬千米、38萬千米,越過“死亡線”。

4月2日,DRO-A/B衛星成功實施關鍵奔月機動,進入預設低能地月轉移軌道。

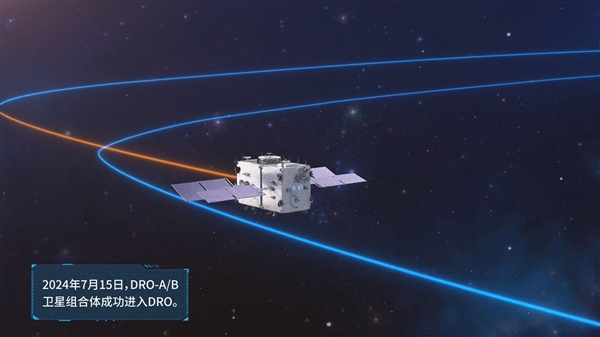

7月15日,DRO-A/B衛星成功實施DRO入軌機動,準確進入預定任務軌道,救援成功!

就這樣,DRO-A/B衛星歷經長達123天飛行,航程約850萬千米,終于進入預定軌道,為后續的衛星載荷在軌測試,提供了基本保障和有效支撐。

根據美國太空軍的遙感數據,DRO-A/B衛星軌道的遠地點距離地球約為58萬公里(遠超地月平均距離38.5萬公里)。

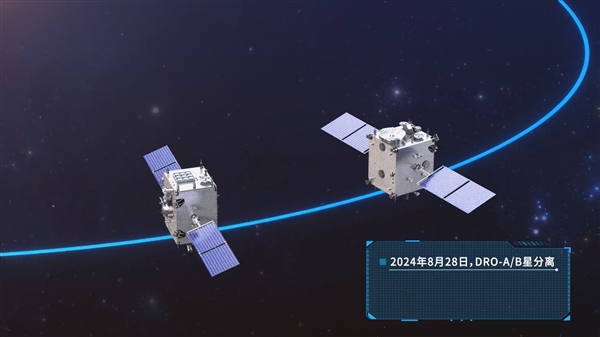

8月28日,DRO-A/B衛星組合體成功分離,并雙星互相拍照確認。技術指標顯示,雙星能源平衡,平臺及載荷工作正常。

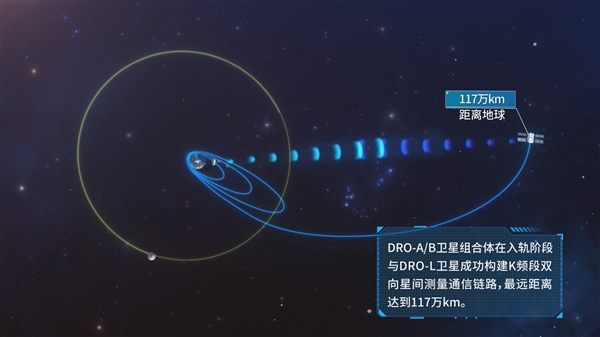

8月30日,DRO-L/A/B三星成功構建K頻段微波星間測量通信鏈路,驗證了三星互聯互通的組網模式,最遠距離達117萬千米。

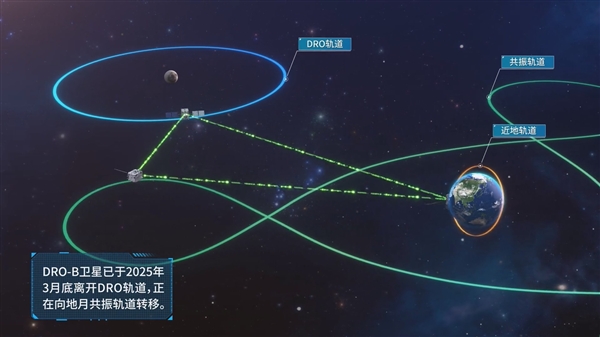

2025年3月底,DRO-B星離開DRO軌道,向地月共振軌道轉移。

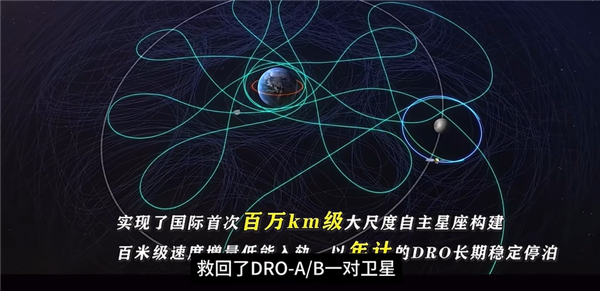

至此,全球首個基于DRO的地月空間三星星座成功實現在軌部署,地月空間DRO探索研究取得了一系列實質性突破:

國際上首次實現航天器DRO低能耗入軌。

國際上首次驗證117萬千米K頻段星間/星地微波測量通信鏈路。

國際首次驗證地月空間衛星跟蹤衛星定軌導航新質能力。

網傳衛星拯救過程中的變軌示意圖

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。