日本TDK公司當地時間周二(4月15日)宣稱,其取得了一項重大光學技術突破,新技術的數據處理速度可達現有電子器件的10倍,從而有望解決制約生成式人工智能發展的關鍵瓶頸。

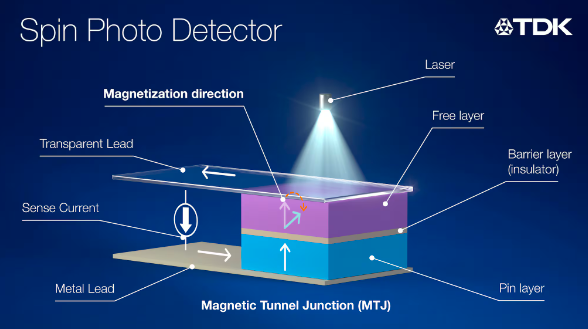

這家蘋果公司的供應商稱,它們已經展示了全球首個“自旋光電探測器”,該探測器結合了光學、電子和磁性元件,能實現20皮秒(1皮秒等于1萬億分之一秒)的響應時間,未來有望取代現有的基于半導體的光電探測器,后者目前被廣泛用于芯片間數據傳輸。

目前,現有處理器之間的數據傳輸,是通過電子信號進行,但隨著AI數據愈發龐大,以更高的速度、更低的能耗實現海量數據傳輸,已成為人工智能技術演進的必由之路。

TDK下一代產品開發中心高級經理Hideaki Fukuzawa表示,AI處理器傳輸數據的速度,眼下受到了當前電子技術的嚴重限制。

“數據傳輸是人工智能的最大瓶頸,而不是GPU的性能。由于我們可以突破目前的許多瓶頸,我們認為這項技術將改變人工智能和數據中心行業的游戲規則,”Fukuzawa稱。

根據TDK在官方新聞稿中的介紹,由TDK構思與開發的這款磁性器件可探測近紅外和可見光。TDK將其目前應用于數十億個HDD磁頭的磁隧道結(MTJ)技術應用于光子學領域的硬盤磁頭。該技術的主要優勢之一在于使用了單晶基板,因此不涉及晶體生長,且該器件的成型與基板材料無關。

相較而言,傳統基于半導體的光電探測器在波長較短的情況下存在物理限制。

而由于自旋光電探測器的工作原理完全不同,且利用了電子加熱現象,因此即使波長縮短,也能以超高速度運行。

值得一提的是,TDK表示,新器件還能降低功耗——這是人工智能數據中心擴展的另一個關鍵問題。

此外,用于增強現實和虛擬現實的智能眼鏡以及高速圖像傳感器,也是該技術未來的潛在市場。而與抗宇宙射線能力較弱的傳統半導體光感設備相比,MTJ元件也具備很強的抗宇宙射線能力,預計還能被用作航空航天應用領域的光探測元件。

日本大學電氣工程教授Arata Tsukamoto作為合作研究方對該設備進行測試后評價稱,“無論從科學還是技術角度看,自旋光電探測器都展現出非凡潛力。當前處理器間通過電信號傳輸數據,但AI所需的海量數據已要求轉向速度更快的光學技術。”

TDK目前計劃開展進一步測試,驗證設備在超高速下的持續工作性能,目標在2026年3月底前向客戶提供樣品,未來3-5年內實現量產。

而盡管該技術尚不成熟,而且與集成電路設計人員一起建立該技術的生態系統也是一大挑戰,但TDK相信,與其他解決方案相比,其設備可以減少晶圓工藝的數量,從而具有成本優勢。

該設備是光子集成電路市場的一部分,根據技術研究機構IDTechEx的預測,由于生成式人工智能的需求,該市場規模將在未來十年擴大十倍以上,達到545億美元。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。