日本的人形機器人產業居然掉隊了?

小時候看電視時,我總覺得日本科技樹點滿了浪漫:什么會飛的鐵臂少年、掏任意門的機器貓,開AT力場的初號機。。

結果現在打開短視頻,全是咱們的國產貨在霸屏,會托馬斯全旋的機器狗,耍720度回旋踢的機器人,連春晚舞臺都混得風生水起。反倒是當年最早搞人形機器人的日本,現在連影子都見不著。

難道當年他們真把科技點全加在二次元了?別急,聽我給你嘮嘮。

很多人以為日本人形機器人出現在20世紀,其實不然。

早在18世紀的江戶時期,就出現了人形機器人的雛形——卡拉庫里木偶。這些木偶由發條驅動,能夠進行簡單的端茶、表演或宗教儀式,十分精巧,以至于很多木偶大師能靠這手藝轉行到工業界。

而20世紀,是日本人形機器人起飛的起點。

70年代,日本的工業機器人正在發展時期,日本政府頒布了《振興特定電子工業及特定機械工業臨時措施法》,將機器人技術列為重點扶持領域。

但日本人內心深處有著浪漫主義。他們的的技術愿景是——希望機器人真正像人類,并成為社會的一員。于是,人形機器人研究初現苗頭。

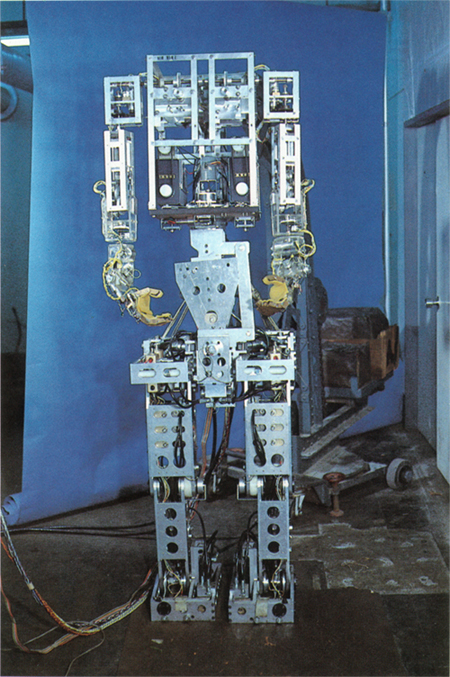

在1973年,早稻田大學整出了全球第一個能自主行動的人形機器人WABOT-1,雖然它走起路來像剛學步的小孩,但好歹也算邁出了歷史性的兩步。這時,機器人的風就在日本刮起來了。

文藝界一看,必須得蹭機器人這波熱點啊。于是就搞出了《哆啦A夢》《高達》等一堆我們耳熟能詳的動畫,日本人對機器人的好感度直接拉滿。

就連宗教界也沒放過機器人,在1974年日本出版的《機器人中的佛陀》中寫道:佛陀存在于萬物之中,機器人也有佛性。好家伙,真搞賽博修仙是吧。

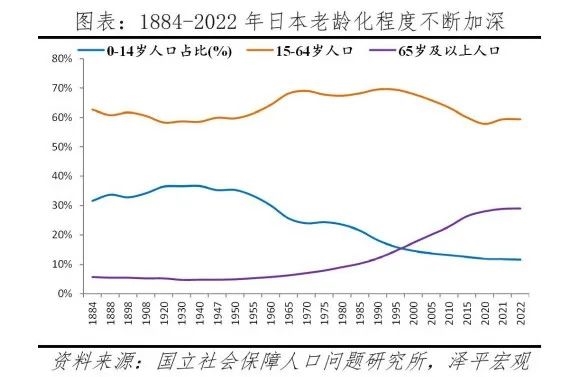

不僅如此,日本的人口結構也是他們研究人形機器人的動力。他們從1970年就邁入了老齡化社會,直到2005年,65歲以上老年人占比已突破20%。

一堆老年人等著人照顧,人手又不夠,傳統機械臂那玩意也進不了家門啊。所以,日本就開始著眼服務型機器人的發展。2005年,國立科學博物館發布的一份研究報告就寫道:“服務機器人將極大改變未來人類社會形態的程度。”

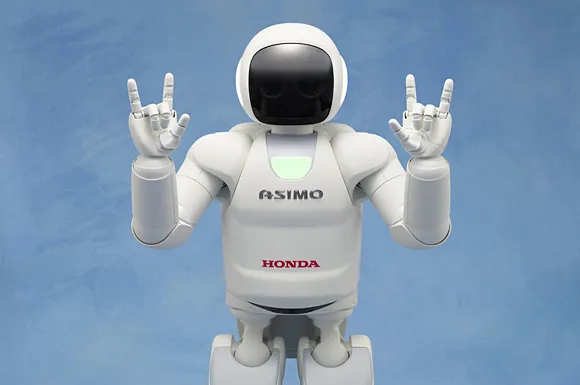

此外,日本的企業界也在悶聲發大財。本田在2000年,推出了全球首臺全功能人形機器人——ASIMO,驚艷世界。在那個年代生活過的差友們應該記得,第一次見到機器人跳舞上樓梯,那場面一輩子都忘不掉。之后的十幾年,ASIMO也一直活躍在國際舞臺。

到這時,人人都覺得,日本的機器人正在蒸蒸日上。但到2025年,全球機器人賽道就剩中美在掰手腕,ASIMO早已宣布退役。這個曾經用機器人驚艷世界的國家,就這么消失了?

這原因可不止一個。首先,日本人寫軟件一直不太行,但軟件就是機器人的腦子。

要知道日本在這方面非常薄弱,因為上世紀末大家伙都在發展互聯網的時候,日本各大公司都在“重硬輕軟”。

當時日本的實業發展迅猛,所以全國上下都在崇拜“實干工程師”,比如造車、造游戲機的。寫代碼的?那不是打雜的嗎!所以,根本沒人想搞軟件創新。以至于像現在日本最火的社交軟件Line,都是韓國Naver的日本分公司做的,本土企業連這塊蛋糕都沒接住。

軟件算法上的落后,讓機器人看著硬朗得很,實則沒有腦子,純純的木偶pro max。

而且,日本之前的機器人研究,大多是政策導向的結果。

政府懷著“充錢才能變強”的信念,給機器人研發瘋狂充值。搞出的那臺的WABOT-1,造一個就要100萬美元,而且路都走不明白,讓我花100萬買個巨型手辦,屬實有點冤大頭了。

他們也知道,如果想賺錢,那肯定要搞可愛又能干的商用機器人。但大家伙造出來的,不是費用出不起,就是智力有問題。

比如ASIMO,本來設計出來的目的是服務家庭,結果一個就要250萬美元,好家伙,那還不如請個活人呢。

又或者服務機器人Pepper,它倒是便宜一點,只需要1900多美元。但它的智商根本不能勝任日常任務,宣傳的“情感交互”功能,其實也是事先設定好的程序,真正的交互仍是異想天開,很多人買去用了以后直呼上當。

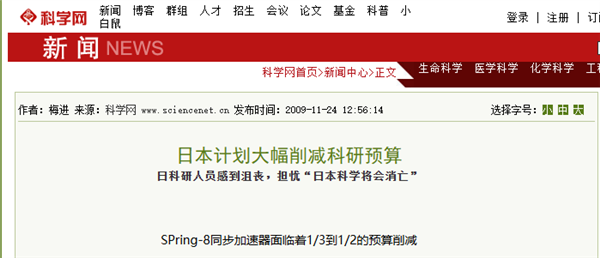

政府投了這么多年錢,一個能賺的都沒有,搞得日本政府不得不削減高校科研經費,意思就是別搞這種傻大個了,要吃不起飯了。。

再加上經濟泡沫爆炸,日企集體開啟攢錢模式,就像梭哈完輸光積蓄的富二代,天天在躲家里數欠條。所以不是不想卷,是當年all in太猛,留下一屁股債只能現在慢慢還,哪還有閑錢加大力度啊。

反觀隔壁發那科的機械臂,在汽車廠流水線干到冒火星。這年頭,能賺錢的才是真有用的,只會表演的只能叫電子寵物。所以,早年堂堂亮相的那些人形機器人,紛紛消失在了歷史長河中。

還有,日本在AI路線上也走錯了方向,讓本就略顯頹勢的機器人研究雪上加霜。。

當時世界上研究AI的主流是,AI肯定得邏輯縝密,給所有邏輯編成說明書,AI不就造出來了。日本更是這條路的領頭羊,還揚言要造出有智慧的第五代計算機。結果,他們發現寫這本書就像拆東墻補西墻,根本完善不了。

直到深度學習崛起,日本才發覺天塌了,直接導致日本AI研究落后于時代,在AAAI中的論文數量排名僅占第7。

不過,回到開頭的問題,日本的人形機器人真是掉隊了嗎?

我覺得,是掉隊了,但沒有那么狠。

其實,人形機器人,也只是機器人行業的一部分。而事實上,現在工廠里用得最多的還是大塊頭的工業機器人,比如機械臂機械手什么的。日本的發那科、安川電機這樣的公司,在這方面仍然處于世界前列,不少國家都得從他們那兒進貨。日本能吃老本吃到現在,說明在硬件方面有足夠深厚的積累,要是他們哪天軟件突然開竅,追上來也不是沒可能。

只不過研究完這些,我對于日本人點錯科技樹的本事,又有了新的理解。。從錯過互聯網浪潮,到迷失在AI時代,我只能說,他們總是很有自己的想法。。。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。