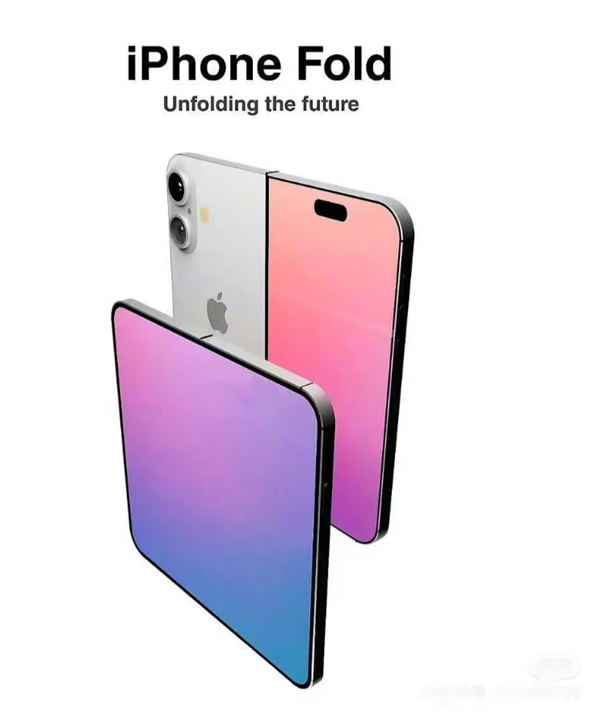

近期,科技圈一則傳聞引發(fā)熱議:蘋果折疊屏手機徹底解決了折痕問題。此消息瞬間點燃大眾對蘋果首款折疊屏產(chǎn)品的期待,可這一說法究竟有多大可信度?

要知道,自折疊屏手機問世以來,折痕就如同高懸的“達摩克利斯之劍”,始終困擾著整個行業(yè),蘋果真有能力將其徹底攻克嗎?

折痕產(chǎn)生的根源:材料與結(jié)構(gòu)的“雙重枷鎖”

想要探究蘋果是否能解決折痕問題,得先明白折痕從何而來。

目前折疊屏手機多采用柔性O(shè)LED屏幕,雖說相較于傳統(tǒng)硬質(zhì)玻璃,柔性O(shè)LED可彎曲,賦予了手機折疊的可能,但其在反復(fù)彎折過程中,內(nèi)部有機材料與薄膜層會承受應(yīng)力集中。

就像一根橡皮筋,反復(fù)拉伸后彈性下降、表面出現(xiàn)褶皺一樣,柔性屏幕經(jīng)多次折疊,微觀結(jié)構(gòu)受損,逐漸形成肉眼可見的折痕。

從結(jié)構(gòu)設(shè)計層面看,折疊屏的鉸鏈至關(guān)重要。若鉸鏈設(shè)計不合理,比如彎折角度控制不佳、折疊時屏幕受力不均,會加劇折痕產(chǎn)生。早期折疊屏手機,鉸鏈開合生硬,屏幕彎折處壓力過大,折痕往往十分明顯。

三星等品牌雖在鉸鏈技術(shù)上不斷迭代,從初代鉸鏈到如今更精密的柔性鉸鏈,可即便如此,目前幾乎所有折疊屏,在長時間使用后,折痕依舊難以避免,這也反映出解決折痕問題的難度之大。

蘋果的技術(shù)儲備與創(chuàng)新思路:能否“另辟蹊徑”?

蘋果向來以強大的研發(fā)實力和創(chuàng)新精神著稱。在折疊屏研發(fā)上,蘋果投入大量精力,手握多項相關(guān)專利,為解決折痕問題提供技術(shù)支撐。

從專利信息來看,蘋果有不少獨特思路。例如,部分專利提及在屏幕覆蓋層引入自愈材料,通過外部施加熱、光、電流等刺激,實現(xiàn)屏幕折痕自我修復(fù)。

這種自愈材料層,無論是覆蓋整個屏幕,還是僅作用于柔性區(qū)域,理論上都能在折痕初現(xiàn)時主動修復(fù),保持屏幕平整。

在鉸鏈方面,蘋果與MacBook鉸鏈供應(yīng)商安費諾合作,有望將筆記本鉸鏈的精密工藝應(yīng)用到折疊屏手機上。

安費諾為蘋果筆記本打造的鉸鏈,開合順滑、穩(wěn)定性強,若能移植到折疊屏,或許能改善屏幕彎折時的受力情況,減少折痕出現(xiàn)幾率。

供應(yīng)鏈協(xié)作:強強聯(lián)合能否“破局”?

蘋果與供應(yīng)鏈的緊密協(xié)作也是解決折痕問題的關(guān)鍵因素。據(jù)韓國媒體報道,蘋果對市場上折疊屏手機的折痕表現(xiàn)不滿,向供應(yīng)商提出嚴苛要求。

在折疊屏iPhone的研發(fā)中,蘋果與三星顯示深度合作,三星為其提供OLED顯示屏。三星作為全球頂尖的屏幕供應(yīng)商,在柔性屏幕技術(shù)上經(jīng)驗豐富,雙方合作或許能推動屏幕材料升級。

有消息稱,蘋果對三星提供的最新顯示屏樣品給予高度評價,認為其實現(xiàn)幾乎無折痕的顯示效果。

這或許得益于三星在超薄柔性玻璃(UTG)技術(shù)上的進步,UTG玻璃相比傳統(tǒng)塑料基板,硬度更高、柔韌性更好,能有效減少折痕產(chǎn)生。

再配合蘋果在屏幕涂層、鉸鏈結(jié)構(gòu)上的創(chuàng)新,從材料與結(jié)構(gòu)兩方面發(fā)力,有望大幅改善折痕問題。

現(xiàn)實考量:“徹底解決”為時尚早

盡管蘋果在技術(shù)研發(fā)與供應(yīng)鏈協(xié)作上動作不斷,可要說徹底解決折痕問題,現(xiàn)階段或許還過于樂觀。從行業(yè)經(jīng)驗來看,實驗室數(shù)據(jù)與實際產(chǎn)品表現(xiàn)往往存在差距。

即便蘋果在內(nèi)部測試中取得理想結(jié)果,如折疊壽命遠超行業(yè)標準等,但消費者日常使用場景復(fù)雜,頻繁折疊、不同環(huán)境溫度濕度影響,都會給屏幕帶來考驗。

從成本角度看,若采用大量新技術(shù)、新材質(zhì)解決折痕問題,勢必推高產(chǎn)品成本,這部分成本大概率會轉(zhuǎn)嫁到消費者身上。

蘋果折疊屏產(chǎn)品起售價預(yù)計在1.5萬至2萬元區(qū)間,如此高昂價格,消費者在購買時,會對產(chǎn)品耐用性、折痕表現(xiàn)提出更高要求,一旦實際體驗與預(yù)期不符,容易引發(fā)負面評價。

所以,蘋果在折疊屏折痕問題上或許取得重大進展,技術(shù)儲備與供應(yīng)鏈協(xié)作也為改善折痕提供可能,但距離“徹底解決”折痕問題,仍有一段路要走。

未來蘋果折疊屏手機究竟表現(xiàn)如何,能否突破折痕這一行業(yè)瓶頸,讓我們拭目以待。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。