齊魯晚報·齊魯壹點客戶端 李孟霏 潘佳蓬

四月的威海灣,春寒料峭,中韓交流呈現出多層次的“熱度和溫度”。當韓國健步球協會年度萬人康養計劃在此落下首枚棋子,當中韓美術展的143件作品在乳山美術館構建起視覺互動現場,當文旅產教實驗室里孵化出第17個跨境合作項目,這座常住人口300萬的海濱城市,正用“體育 文化 產業”的復合方程式,解構一場入境游的新專題。

體育為媒:健步球“擊”活中韓萬人旅游市場新脈動

4月1日,近400名來自韓國健步球協會的團體游客抵達威海,并計劃全年向威海輸送超過1萬人次的游客,開始為期三天的山海休閑之旅。這也是自山東對韓國實施單方面免簽政策以來迎來的最大規模韓國入境旅游團。韓國健步球協會計劃全年向威海輸送超過1萬人次的游客。

“2016年組織第一屆中韓國際棒球邀請賽一直持續到今天。現在協會和韓國原州、華城、仁川棒壘球協會建立友好交流,同日本西武獅職業隊建立交往。每年除了國際賽邀請對方前來,還會進行中小學生棒球交流賽!通過小球帶動交流。”威海臨港經濟技術開發區教育體育服務中心趙路明說。

記者了解到,近兩年,中韓體育交流活動亮點紛呈,2024年5月,山東省跆拳道運動協會與韓國全北特別自治道跆拳道協會簽署合作框架協議,計劃開展定期互訪、運動員集訓及教練員交流,威海市作為山東省對韓交流前沿,未來可能承接相關活動。6月,威海臨港區與韓國仁川簽訂中韓棒球運動合作意向書,推動共建“中韓國際青少年棒球交流基地”,計劃舉辦青少年對抗賽并引入韓國教練資源。8月,威海市體育局聯合外辦、圍棋協會組織10名學生赴韓參加“2024年韓中日青少年圍棋友誼賽”,與韓國富川市、日本岡山市代表隊同場競技,促進三國青少年體育文化交流。

威海文旅部門在此過程中發揮了重要支撐作用。通過"走出去"戰略,威海市文化和旅游局4次率團赴韓國專題推介,與100多家境外旅行商簽訂8項游客輸送協議;"請進來"方面,推動韓國仁川旅游發展局中國辦事處落地威海,建立"旅客互送、產品互推"機制。此外,文旅局聯合央視密集報道威海體育游創新舉措,并邀請韓國旅行達人拍攝專題片,通過社交媒體向全球傳播威海"體育 山海"的獨特魅力。

文化潤心:藝術為媒“圈粉”韓國社團游新熱潮

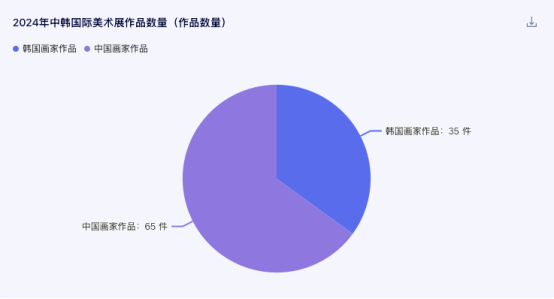

“這是我第22次策展中韓國際美術交流活動,展期持續至4月8號。”威海劉坤美術館館長劉坤說。4月3號舉辦的2024年中韓國際美術展共展出中韓藝術家近100件作品,其中韓國畫家35件,中國畫家65件。作品涵蓋水墨畫、彩墨畫、油畫、綜合材料繪畫、書法、雕塑、裝飾畫等,內容豐富、形式多樣。兩國藝術家用各自獨到的藝術語言、純熟的表現形式、精彩的,展現了兩國燦爛文化互相滲透而又各具特色的歷史傳統與現實風貌。

4月8日,2025年“中韓攜手·文旅共情”中韓旅游文創暨酒店文化交流展開幕式在威海職業學院校內舉辦。開幕式上,威海職業學院與韓國夢想的白樺樹機構簽署橫向技術服務協議,并揭牌成立“夢想的白樺樹藝術家駐地”。該駐地將成為中韓藝術家與威海職業學院師生開展創作研討、技藝培訓的核心平臺,提升威海職業學院師生藝術實踐能力,推動中韓文創設計理念融合。“文化是跨越國界連接人與人之間的橋梁,通過展覽能讓不同文化和情感產生心靈交流。”韓國藝術家代表金耿渼表示。

在藝術合作層面,文旅局深度參與"中韓攜手·文旅共情"交流展,促成威海職業學院與韓國藝術機構共建"藝術家駐地",并連續三年舉辦"中韓(威海)人才合作交流大會",推動兩國文創設計理念融合。同時,通過"外語 旅游"培訓項目,培養200余名精通韓語的導游和志愿者,為藝術展覽、文化體驗活動提供專業解說支持,讓韓國游客在書畫雕塑間讀懂威海的文化基因。

深度建議:讓威海成為韓國人入境游“專項目的地”

山東大學(威海)商學院旅游管理系副教授、山東大學威海旅游規劃研究院院長朱峰認為,山東深耕韓旅游專項市場,要從單純的看風景向深度游轉變,立足打造在韓國人家門口的旅游目的地、在魯韓國人休閑度假地、韓資企業商貿人士的商務旅游地三大類型的旅游目的地 。

具體而言,通過精準渠道連接韓國興趣游群體,為其提供場景化沉浸式旅游產品,用物超所值的旅游體驗和服務吸引韓國專項旅游市場;通過商會、商務組織等拓展韓國在魯居住和經商的人士的旅游圈、朋友圈,通過“旅游 商貿”的形式,借助溫泉旅游、高爾夫旅游、鄉村度假游、工業旅游等,挖掘這部分在魯韓國商貿人士的旅游潛力,也借助旅游激發更多商機。

“威海作為對韓開放的‘橋頭堡’,山東作為東北亞開放的樞紐,要積極利用免簽政策的利好,就不能緊盯著韓國大眾旅游這一市場,而是應該積極發揮山東與韓國在交通、商貿、文化交流等方面的地緣優勢,大力開發專項游、深度游、商貿 旅游等多方面旅游市場,讓韓國人形成‘去山東=提升生意效率 維護人脈 家庭情感投資’的認知,實現從‘旅游’到‘生活方式’的升級。”朱峰教授說。

威海瞄準韓國大團旅游,靠的是“三本賬”算得精明:包船包酒店能省大錢、為愛好消費特能花、政府給補貼送便利,薄利多銷穩賺不賠。而韓國社團能成規模組織,關鍵在“抱得緊”——從學生時代就養成的社團文化,加上法律給協會撐腰(免稅、行業管理權),醫生教師等同行組團,既有共同愛好又是熟人圈子,自然一呼百應。朱峰認為:“政府搭臺 企業算賬 文化紐帶”,鎖定大社團等于鎖定了穩定客源。

威海海關數據顯示,自2024年11月8日中國對韓國試行單方面免簽政策以來,威海口岸入境韓國籍旅客17,757人,同比增長20.68%,其中大規模的協會與社團并不少見。對此威海市文化和旅游局主要負責人表示,威海正通過加密與韓國文化、藝術、體育等社會團隊合作,創新開發周末游、度假游等韓國團隊游的新產品,優化大團隊常態化客源輸送機制,推動入境旅游人次實現新突破、消費實現新增長。

專家點睛:頂層設計新“金橋”聯通中韓雙循環發展

威海與韓國隔海相望,經貿往來密切。威海與仁川依托中韓自貿協定,在產業、貿易、科技、文化、物流等各領域先行先試,取得系列矚目成果。據統計,威海市現有外商投資企業1841家,其中韓國投資企業995家,占全市總數的54.1%,總投資額50.0億美元、實收外資21.1億美元。

國家社會科學基金重大項目首席專家、山東大學東北亞研究中心副主任、山東大學商學院教授、博士生導師劉文對此表示,機遇與挑戰并存。記者從其學術分析中看到,目前威海近半數韓企處于產品成熟期,近三成進入衰退期,依賴配套加工和勞動成本優勢的引資模式面臨轉型壓力。投資動機中,近四成企業為配套客戶轉移,超三成看重勞動力成本,但追加投資意愿不足,僅14%計劃縮減規模。

劉文教授認為,如果想通過產業的頂層設計來“留住韓國人”,政策層面還需要多層發力:例如優化退出保障機制,強化銷售網絡支持;推動統一市場建設,提升政策透明度;完善職業培訓體系,緩解用工結構性矛盾;依托中韓地方合作示范區,銜接FTA深化機遇。未來應聚焦產業鏈升級,推動“候鳥企業”向“扎根企業”轉變,將威海打造為韓資技術轉化、市場拓展的東北亞樞紐,形成“投資威海=成本優勢 創新潛力 區域輻射”的新認知,實現從“短期紅利”到“長效生態”的跨越。

“截至2023年底,山東與韓國建立了110多對友好合作關系,遍布全韓各地。深入挖掘雙方在教育、文化、科技、人才和產業發展的合作潛力,深化友城合作內涵,激發友城合作活力。”山東大學國際處一位專家則從山東全省的視角提出了如何打好“韓國”這張入境牌的建議,以全省的70多所本科院校為主體,圍繞山東省重點急需產業發展需求,積極與韓國高水平院校開展人才聯合培養項目,構建“地方政府 駐地高校 行業企業”的創新人才培養模式,打造“人才培養-人才引進-人才定居”的國際化人才引育平臺。

如今,威海以“體育 文化 產業”為經緯,織就了一張連接中韓的韌性之網——全年逾萬人次的健步球協會游客、54.1%的韓企占比、20.68%的入境旅客增幅。而數字背后是威海這個城市從“流量入口”向“價值共生”的深刻躍遷。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。