西葫蘆是人們日常中非常常見又實惠的一種蔬菜,不過你可能不知道的是,它其實熱量還非常低,堪稱“天然減脂菜”,今天我們就來給大家推薦一種能夠大大發揮西葫蘆低熱量優勢的做法,健康又美味~

低熱量、水分多,還補維生素 K

西葫蘆,別看它名字里帶“葫蘆”兩個字,其實它是葫蘆科南瓜屬的植物,屬于南瓜的一種,原產于北美洲南部,別名美洲南瓜。

一般情況下果實為淡綠色,新鮮的西葫蘆水分含量高達近 95%,和水靈靈的黃瓜不相上下,不僅飽腹感強,在炎熱的天氣下食用清涼又解渴。不僅如此,西葫蘆的熱量也超低,只有 19 千卡/100 克,相當于蘋果熱量的近 1/3,這對于減肥人群來說非常友好。

《中國食物成分表》中的數據顯示,西葫蘆的維生素 C 含量只有 6 毫克/100 克,而 2021 年發表在《北京農學院學報》上的一篇文獻提到,有研究人員選擇了 6 個西葫蘆新品種和 2 個市場品種進行了試驗,發現不同品種西葫蘆的維生素 C 含量跨度較大,為 9~17 毫克/100 克。這含量和黃瓜、白瓜、葫蘆、冬瓜差不多,比絲瓜(4mg/100g)略高。

《日本食物成分表》中的數據顯示,西葫蘆的維生素 K 含量還算不錯,為 35 微克/100 克,幾乎是絲瓜的近 3 倍。

根據《中國居民膳食營養素參考攝入量(2023 版)》,我國 18 歲以上成年人每天維生素K的適宜攝入量是 80 微克,吃半個西葫蘆(100~125 克)可滿足一般成年人每天近 50%的維生素 K 需求。

1 個西葫蘆約 200~250 克

飲食中攝入充足的維生素 K 不僅能維持正常的凝血功能,還能促進骨形成、抑制骨吸收,也具有抑制血管鈣化的作用,有助于預防骨質疏松、骨折和心血管疾病。

不過,正在服用華法林藥物期間的人群應避免大量食用西葫蘆。至于西葫蘆的不溶性膳食纖維(0.6g/100g)、鉀(92mg/100g)、鈣(15mg/100g)、鎂(9mg/100g)等營養含量一般,在蔬菜中不算突出。

西葫蘆的美味吃法

西葫蘆的吃法很多,最常見的可能是西葫蘆炒蛋、西葫蘆雞蛋餅,但今天想安利給大家一種西葫蘆的新吃法,健康快手還美味——空氣炸鍋西葫蘆。

如果你吃過云南燒烤,可能知道云南有一個經典燒烤單品“烤小瓜”,就是以西葫蘆為原料烤制的,非常清爽解膩。在家完全可以用空氣炸鍋來復刻,具體做法是:

將西葫蘆洗干凈后切厚片(約 1 指厚),噴少量油,放入空氣炸鍋 180℃ 先烤 10 分鐘,再翻面繼續烤 10 分鐘,出鍋后可以撒上自己喜歡的調味料,比如燒烤料、孜然粉、黑胡椒粉、辣椒面等,直接開吃。

空氣炸鍋版“烤小瓜”

這個做法的精髓是,西葫蘆一定要切厚片,你會體會到跟平常炒西葫蘆完全不同的口感,一口咬下去汁水四溢,還能保留西葫蘆本身的清甜。而且這個做法用的油和調料都不多,非常適合現在想要減脂的朋友,吃一些熱乎乎的食物,免去“干啃綠化帶”的痛苦~

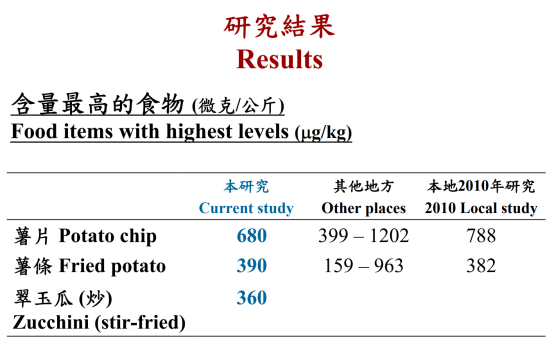

關于西葫蘆,還有一個傳言是,“炒西葫蘆有丙烯酰胺,會致癌”。這可能是因為 2013 年香港食物安全中心發布的一項報告。報告中顯示,炒熟的西葫蘆中丙烯酰胺的含量是 360 微克/公斤。[6]

實際上,只要是含有碳水化合物和氨基酸的食物,經過了 120℃ 以上高溫烹調就會產生丙烯酰胺,丙烯酰胺屬于 2A 類致癌物——2A 類致癌物是指可能對動物致癌,但沒有證據會對人體致癌,生活中常見的紅肉、油炸食物也都是 2A 類致癌物。

根據我國《第六次中國總膳食研究》數據,我國人群平均丙烯酰胺攝入量是0.175 微克/千克體重/天,換算成一個體重 60 千克的成年人,相當于是10.5 微克/天,總體攝入量還是很低的,完全不用太擔心會有什么危害。

發苦的西葫蘆,別吃!

西葫蘆口感大多清爽甘甜,以此深得人心。但也有少數西葫蘆吃起來發苦,遇到這種西葫蘆一定不要吃。2015 年就有一則報道稱:德國的一名男子,因大量食用鄰居自種的發苦的西葫蘆后,中毒身亡。

2020 年,發表在《德國醫學周刊》上的一篇報道稱:一名 66 歲女性患者在攝入有苦味的西葫蘆后,因出現心動過速、低血壓、嗜睡以及干燥、惡心、嘔吐和便血而被送往急診室。經醫生診斷是因食用含葫蘆素的發苦西葫蘆引起的急性食物中毒并伴出血性結腸炎。

西葫蘆的苦味與葫蘆素類物質密切相關,部分葫蘆科植物果實品種在特定生長條件下(如土壤因素、低溫或高溫環境、不同基因型的品種天然雜交、授粉不良、激素使用不合理等)會積累葫蘆素,導致果實出現苦味。[8]苦葫蘆素作用于人體,會引起惡心、嘔吐、頭暈、眼花、步態不穩、定位不準等癥狀,還可刺激胃腸引起胃腸功能紊亂,出現腹痛腹瀉等不適癥狀,嚴重會致命。

香港特別行政區政府食物安全中心也特別提醒過:葫蘆科果實可能會含有大量葫蘆素,有苦味的葫蘆科果實攝入過多會引起身體不適,應避免食用味道變苦或有異常味道的瓜菜。[10]

為了安全起見,如果在吃西葫蘆的時候品嘗到了明顯的苦味,就該警惕了,很可能含有大量葫蘆素,扔掉別吃。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。