墨韻聲光:一個可以聽、可以看的朗讀視頻欄目,重構文字的生命力。

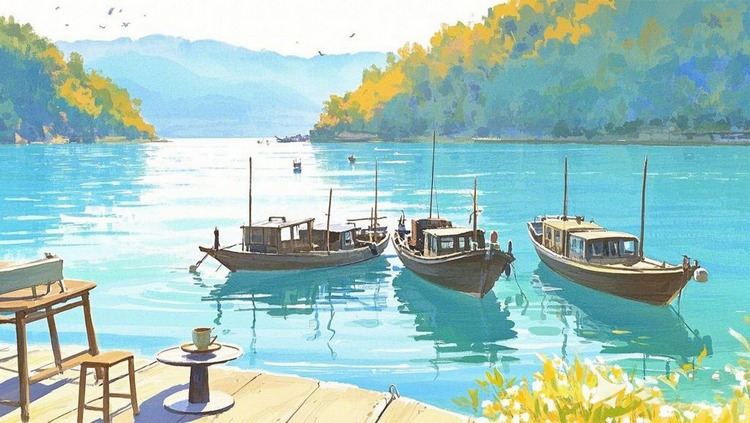

“四五只漁船緊挨著停靠,每只船的船頭都擺著小茶桌和幾把椅子。坐在這樣的環境里喝茶,是一種愜意的享受。”

“我敢肯定有人擺壩壩茶,因為這種休閑方式很對川江人的‘胃口’。”

岸上茶攤

作者/陶靈 朗讀/羅成

幾年前的一個初冬,有一天吃過午飯,我去老劉的漁船上喝茶,地點在重慶市萬州區和平廣場外的輪渡碼頭。正是三峽庫區蓄水期,水位已至175米左右,岸邊沒有了擺茶桌和椅子的地方。

這里是長江支流苧溪河的入江口,形成了一個很大的港灣,是萬州漁船集中的停靠點。暖暖的冬陽下,江面寬闊平靜,江水碧藍。四五只漁船緊挨著停靠,每只船的船頭都擺著小茶桌和幾把椅子。坐在這樣的環境里喝茶,是一種愜意的享受。

老劉也不問,直接泡上一杯茉莉花茶。他早已熟悉我的喜好。

“老劉,你有這么多漁船呀?”以往喝壩壩茶是夏天的夜晚,三峽庫區泄洪期,在岸上擺攤,沒看見過他的漁船。

“有幾只是幫別人照看的,他們出去打工了。”老劉說,“順便看一看,也不做其他事,只是蓄水和放水的時候移一下船。”但我知道,川江水漲落無常,經常要挪船,汛期時夜里要起來好幾次。

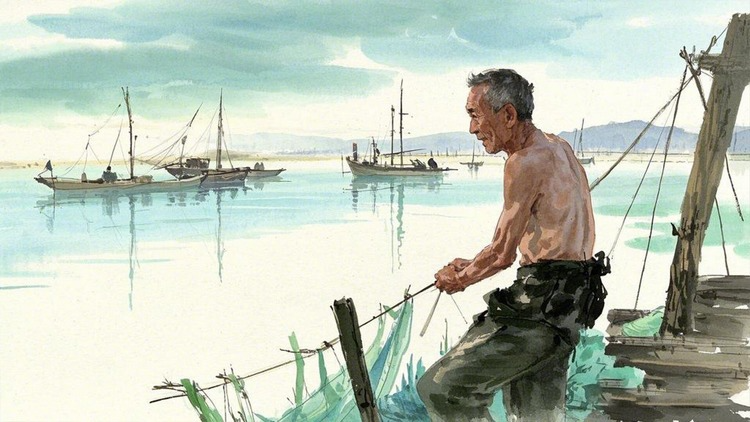

五十來歲的老劉個頭不大,身體瘦削、精干。以前他是下游駙馬鄉江邊的農民,年輕時外出打過幾年工。他家江對岸是曬網壩,有不少打魚人,這給了他啟發,老劉后來打漁為生。

當時,十年禁漁政策即將實施。我問老劉,上岸后準備干點什么?老劉笑笑說,還沒想好。那時候才下午4點多,但冬天云層厚,太陽躲了起來,又是江邊,讓人感覺寒氣襲人。我一語雙關地說:“老劉,我要上岸了,你也早點上岸吧!”

老劉懂我話里的意思,爽快地回答:“要得,我們去岸上喝茶!”

再見到老劉時,已是四年半之后。

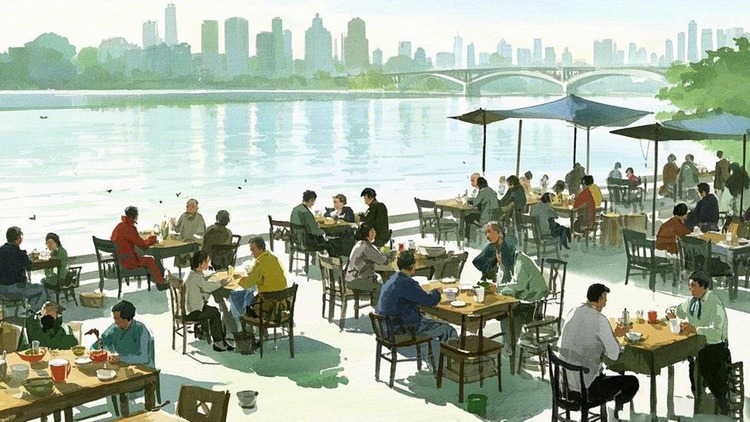

今年6月的一天,我出差到萬州,開車從北濱路三段經過時,一眼望見,和平廣場外的江岸平臺上搭建了很多個攤棚。我敢肯定有人擺壩壩茶,因為這種休閑方式很對川江人的“胃口”。

老劉早已“上岸”了,他仍在那里擺攤賣茶嗎?我想去看看。

夜幕降臨,暑熱漸退,來來往往到江邊歇涼的人,散落在寬敞的人行景觀道、江岸護坡梯步道和臨水消落帶的綠草灘上。我沿護坡梯步道下去,半坡上有一段很長的平臺,中間留有通道,兩邊都是攤棚。一眼可辨,左邊是賣茶水的;右邊賣小龍蝦、燒烤,當下最時髦的“夜宵”休閑方式。我轉向左邊。

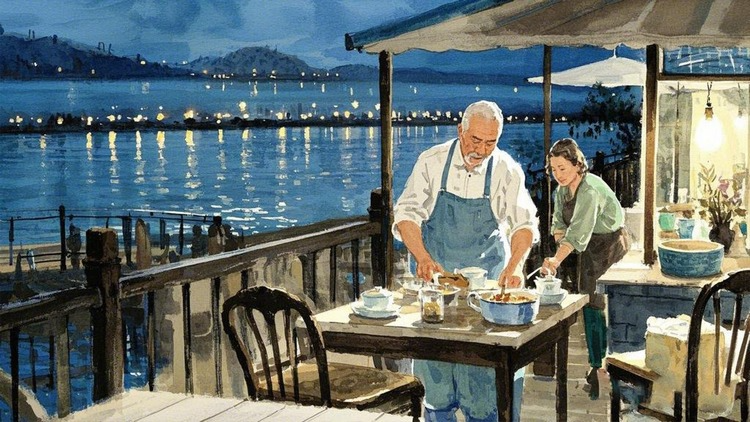

“我認得你!”老劉的妻子站在茶棚前迎客,臉上堆滿笑容。這時,老劉提著小茶盤過來了,剛給客人送完茶。

“老劉,還認得我不?”我問。

老劉回答:“哪個認不到?老茶客了!”

我關心的是他上岸這幾年的生活:“不打魚了,正兒八經擺壩壩茶了?”

“哪兒喲,去年才開始擺的。”老劉說起了這幾年的經歷。

剛上岸時,有關部門出面,介紹他到一家物流公司上班。工作一段時間后,老劉辭職回家,幫忙帶孫子了。

然后又聊起眼前這個壩壩茶攤。去年夏天,老劉的妻子無意中發現,和平廣場外的江岸平臺上,有人搭建攤棚,經營起“夜宵”來。她很納悶。因為經營活動會產生污水、垃圾,江邊回收處理不便,她原先擺在江邊的壩壩茶攤,后來不允許擺了。現在大伙兒怎么又擺出來了?于是她去問了個究竟——原來是萬州區有關部門打造濱江路夜市,為經營者安裝了水、電設施,新建起活動板式公廁和污水回收管道,又統一收取丟棄垃圾,這才有了那些攤棚的合規經營。

老劉的妻子瞅準這個機會,趕緊申請經營壩壩茶。因為申請得晚,只分到了一個偏角位置。“偏角就偏角,也要得。”老劉的妻子滿足了。

眼前這茶攤有四五十個座位,陸陸續續有客人光顧,生意不錯。我不解:“你這茶攤正當道,不偏呀!”

老劉解釋:“我們和前面的茶攤老板商量,合在一起經營的。”江邊的壩壩茶攤每年5到9月份才能擺,其余時間為三峽庫區蓄水期,江岸平臺被淹,沒有地方擺攤。可那些茶桌、椅子、茶棚、開水瓶、茶杯等經營用具也都沒處放。正好,老劉在江邊有一條自用船,可以擱置這些用具。與他合伙經營的茶攤老板也是看中了這點,一拍即合。老劉夫婦真聰明。

已是深夜兩點,最后一位客人才離開茶攤,老劉夫妻倆還在忙著收拾桌椅、清洗茶杯。每天都是這么晚嗎?如此辛苦,我好奇他們收入怎樣。

“客人不走不打烊。”老劉笑笑,不正面回答,“在岸邊擺攤,看得到水,聽得見船的聲音,早習慣了。”

看到老劉夫妻倆上岸謀生,成功“轉崗”,我真心祝福他們。

編輯:朱陽夏責編:李奇 審核:阮鵬程

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。